資源の呪い

※掲載内容は執筆当時のものです。

豊富な天然資源が歪める私たちの世界

研究の概要

富をもたらすはずの天然資源が、発展や人々の幸福を阻害しているのではないか?

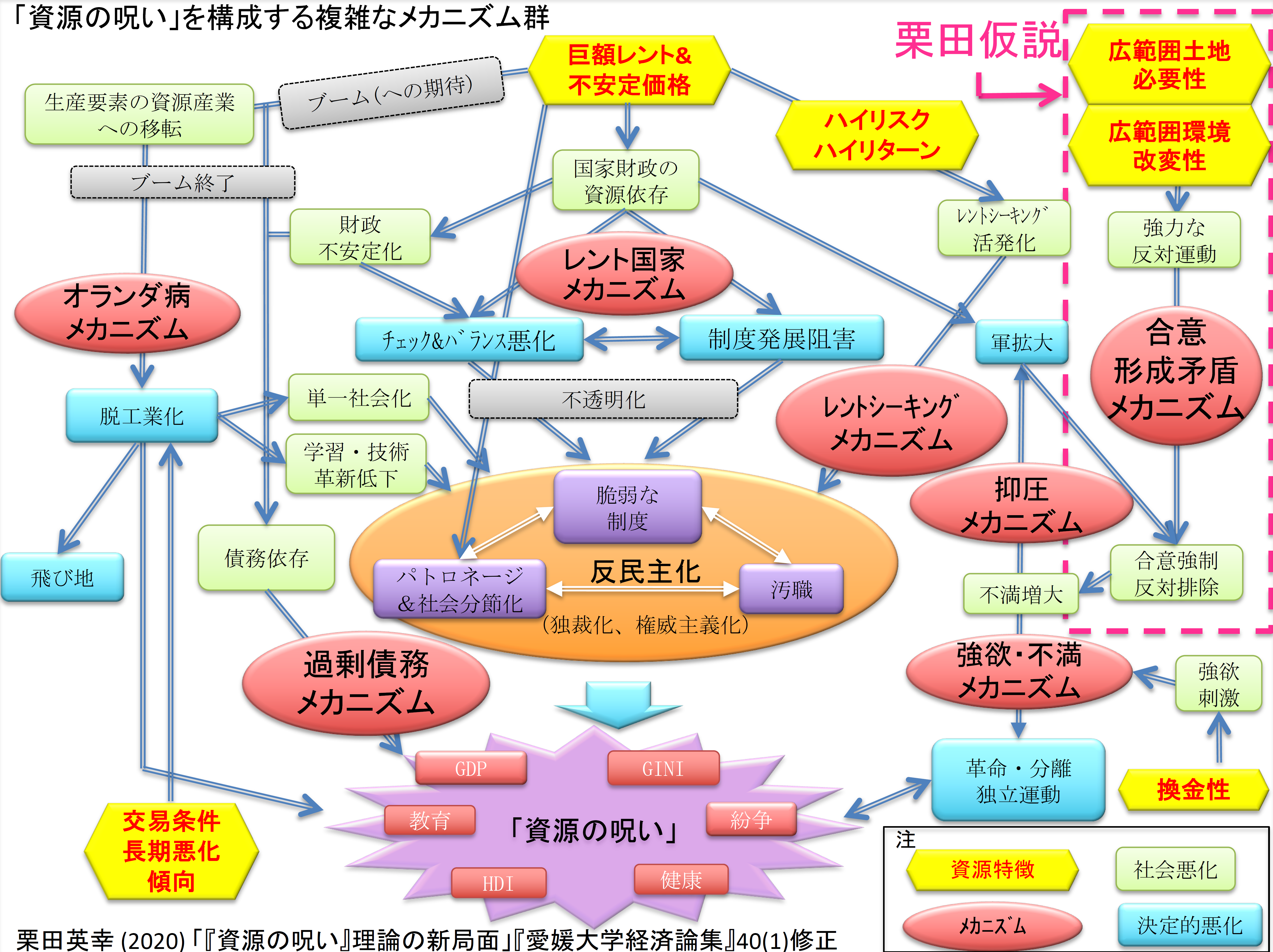

このような問いは、有史以前より天然資源の豊富な国や地域において絶えず繰り返されてきました。資源をめぐる植民地化、侵略戦争、紛争、住民の追い出し、環境破壊といった直接的な被害が世界的に注目されています。それらだけに止まらず、資源国?地域に関して、貧困、格差、福祉、人権、民主主義といったパフォーマンスでも非資源国と比べ悪くなる傾向が、これまでの研究で明らかになってきました。特に、第二次世界大戦以降、資源産業への依存と上記のような社会悪化現象との間に存在する多様な因果関係が、社会科学理論として理論化されてきました。そして、近年の研究では、これまでに発見されてきた多様な因果関係を、法制度を媒介として包括的に捉える試みが、精力的になされています。そのような包括化の試みが、私の研究する「資源の呪い」理論です。

研究の特色

これまで世界各国で行われてきた「資源の呪い」研究の中心は、統計処理によって資源の依存と数多くの社会悪化指標との間の因果関係を明らかにするものでした。実際、工夫を凝らした膨大な数の統計処理の試みにより、数多くの因果関係が明らかにされています。そこから得られる知見を元にした、利益分配の改善と企業努力を中心とした対策も立案され、多くの資源国に導入されてきています。しかし、資源国で顕著な社会問題は、依然として改善に向かっていないように見えます。

現在の「資源の呪い」理論?対策は、合意形成の矛盾から生じる負の社会影響を強化し、「資源の呪い」を逆に悪化させているのではないか?

国内外の数多くの資源開発の現場や過去の事例を調査する中で、私が辿り着いたのがこのような仮説です。合意形成の矛盾とは、次のようなものです。資源開発は広大な土地?環境を破壊せざるを得ませんが、時に1万人を超える数多くの住民との合意形成は、困難を極めます。多くの場合、合意形成を軽視する、時には暴力的に住民たちに合意を強制することによって、経済的な資源経営を成り立たせているのが現状です。したがって、利益分配や企業努力がある程度改善されようとも、合意形成の矛盾を解消することができなければ、資源産業の活性化は、多くの場合、住民を強制的に従わせられるような法制度の構築?強化を伴うことになります。その帰結は、最初に述べた資源国に顕著なさまざまな社会悪化に他なりません。

このような問題を解決するためには、合意形成の矛盾を「資源の呪い」理論に組み込み、再度、総合的な対策を構築する必要があります。そのために私が進めていのが、次に挙げた2つの研究作業です。

- 約80カ国の資源国を対象として、ほとんどの国で利用可能なデータを組み合わせて、資源開発における合意形成の実態を把握できるものにする

- いくつかの国に絞った現地調査を行い、データ組み合わせ方の推考と検証を行う

上記2つの作業は順番に行うのではなく、2つの作業の間を行き来しながら、少しずつ精度を高めていくものになります。

- 鉱山開発によって消えたマングローブ林(フィリピン)

- キャンプは必須!「すぐそこ」で片道千km以上の車の旅(オーストラリア)

- 多くの国で鉱山は武装組織の攻撃対象(モザンビーク)

研究の魅力

この研究には、本当に沢山の魅力が詰まっています。世界が緊急に解決しなければならない重要かつ解決困難な問題への挑戦は、非常にやり甲斐のあるものです。そして、資源輸入国である日本では馴染みにくいのか、重要であるにもかかわらず、「資源の呪い」を研究する者も多くはいません。

個人的に最も魅力を感じるのは、現地調査です。資源開発現場のほとんどは観光客も訪れない辺境の地です。調査では、美しい自然環境や独特な文化、素朴な人たちとの出会いに感動することがあり、逆に破壊された自然環境や暴力の蔓延する社会、悲惨な経験談に心が引き裂かれるかに感じることもあります。両極端ではありますが、普通ではまず知ることのできない社会の一面、風景、交流を体験できることは間違いありません。

今後の展望

グローバリゼーションと携帯電話?SNSの普及により、合意形成から排除されてきた人たちの声が届きやすくなってきました。現場の情報も急速に整備されてきており、効果的なデータも手に入りやすくなっています。私の研究にとって強力な追い風であることは間違いありません。

他方、新型コロナウィルスの影響により現地調査が凍結を余儀なくされています。アジア、オセアニア、そして、近年はアフリカに調査範囲を広げてきましたが、その終息後には中南米へも調査対象を広げていきたいと考えています。

この研究を志望する方へのメッセージ

全てではありませんが、世界中の資源開発現場では、今なお沢山の人たちが言葉では簡単に表せないような深刻な被害に喘いでいます。このような状況の下、日本は資源消費大国として「資源の呪い」に対して責任ある選択をとることが、国際的に求められています。このような現場と理論を行き来する研究を通して、悲惨な現場を知りつつも鳥瞰的な希望を持ち続けられる人が、一人でも増えることを願っています。